El origen del Día de San Valentín, de los enamorados o de la amistad, es celebrado en mucho países del mundo. Conozcamos su origen.

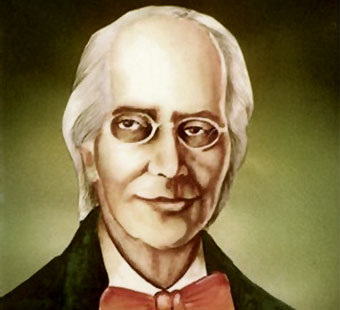

El origen de esta celebración se remonta hacia el siglo III, en Roma, la cual está basada en una leyenda que cuenta la emotiva historia de un sacerdote que desafió las órdenes del emperador romano Claudius Aurelius Marcus Gothicus, Claudio II, quien había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque a su entender los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejores soldados.

El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados y por esto fue martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero.

El emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces, el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y, en nombre del Señor, le devolvió la vista.

Este hecho estremeció a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270.

La joven Julia, agradecida, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.

Celebración en algunos países

Este día es tradicionalmente occidental, pues se remonta a la Europa germánica, desde donde pasa a los Estados Unidos y allí a gran parte del mundo, pero actualmente se ha extendido a otros países, como China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, entre otros.

En Argentina se le llama "Día de los enamorados", y se celebra la unión entre las parejas. No es usual el envío de tarjetas o corazones, algo que es considerado más propio del mundo anglosajón. Tampoco es el único día relacionado con el amor: la semana previa al Día del Amigo (20 de julio), se celebra la Semana de la Dulzura, que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En esta semana es habitual regalar golosinas y besos.

En Bolivia el llamado 'Día del amor y la amistad' es el 21 de septiembre. Es el primer día de primavera y tradicionalmente las parejas de novios intercambian flores, regalos y tarjetas.

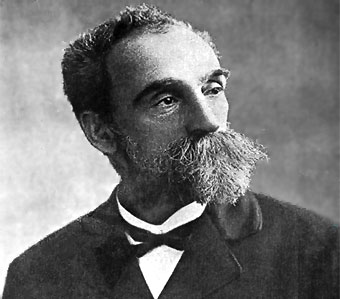

En Brasil el llamado 'Día dos Namorados' (día de los novios) es el 12 de junio, en memoria de San Antonio de Padua, santo famoso por ser casamentero. Las parejas de novios cambian regalos y tarjetas. Se celebra en esta fecha, ya que febrero es el mes en que se celebra el carnaval.

En Chile se celebra el 14 de febrero, Día de San Valentín o Día de los Enamorados, pero el Día de la Amistad se festeja a finales de junio. Lo usual es enviar saludos por las redes sociales. “Es el día en que más se regalan flores, después del Día de la Madre que se festeja el segundo domingo de mayo. La gente sale en las noches a cenar, pero las reservas hay que hacerlas con mucha anticipación. Lo tradicional es que el hombre le regale a la mujer chocolates, y ella le dé una carta de amor”, dice la periodista Paloma Díaz.

En Colombia no se celebra el 14 de febrero sino en septiembre, pues comercialmente febrero es el mes de la temporada escolar en la mayor parte del país. Es común la tradición del amigo secreto, que consiste en dar y enviar regalos sin que este sepa quién se los obsequió.

En Costa Rica se llama "Día de San Valentín", también "Día de los enamorados" o "Día del Amor y la Amistad" y se festeja entre parejas, familia y amigos, se acostumbra regalar chocolates, flores, regalos, tarjetas y en la noche las parejas acostumbran tener una cena romántica.

En Corea del Sur, son las enamoradas quiénes regalan chocolate a sus enamorados. Un mes más tarde estos chicos deberán corresponder realizando un regalo a su enamorada.

En Cuba se conoce como: "día de los enamorados" o "día de san Valentín". Se ha vuelto ya una tradición que en este día se entreguen obsequios y flores a su pareja, en centros se colocan buzones donde se expresan el afecto hacia otras personas; ya sean amigos o enamorados. Los jóvenes esperan con júbilo esta fecha pues así pueden expresar a quien aman todo lo que sienten.

En Dinamarca se regalan flores blancas y se envían cartas. Esas cartas van firmadas sustituyendo las vocales por puntos. Si la chica adivina quién le envía la carta éste la obsequia con un huevo el día de Pascua.

En Ecuador se celebra el 14 de febrero con rosas, tarjetas, serenatas, cenas nocturnas entre parejas casadas, de novios y amigos.

En Estados Unidos y Canadá son típicos los valentines que no son otra cosa que tarjetas de felicitación que elaboran los niños e intercambian con sus amigos.

En España esta fiesta se empezó a celebrar a mediados del siglo XX, con el motivo de incentivar la compra de regalos. A menudo se dice que esta fiesta la introdujo la cadena de grandes almacenes Galerías Preciados. Se celebra el 14 de febrero.

En Gran Bretaña e Italia además de celebrar San Valentín los enamorados y enamoradas, lo celebran las solteras. Dice la tradición que las solteras se asoman a la ventana nada más levantarse y el primer hombre que pase y las vea se casará con ellas. Además en algunas zonas de Inglaterra la gente hornea panecillos hechos con semillas de alcaravea, ciruelas o pasas. También los italianos preparan copiosas comidas para toda la familia y para los amigos.

En Japón, el Día de San Valentín se celebra desde mediados del siglo XX, impulsado inicialmente por la compañía de chocolates Morozoff en 1936. Como particularidad, se destaca el hecho de que son las mujeres quienes regalan chocolates a los hombres, ya sean sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Como una especie de compensación, también creada por los comercios, los hombres devuelven el favor un mes después, el 14 de marzo, celebración conocida como White Day ("Día blanco"), día en el cual se suelen regalar chocolates blancos, malvaviscos o cualquier obsequio de color blanco, incluso ropa interior.

En México se demuestra el amor entre novios o esposos regalando rosas y chocolates el día 14 de febrero, y para los amigos se estableció que el 30 de julio sea el Día Internacional de la Amistad.2

En Nicaragua se llama "Día del Amor y la Amistad" y se celebra en familia y amigos, cada 14 de febrero.

En Perú esta fiesta se conoce como "Día del amor y la amistad". En esta fecha el intercambio de tarjetas, peluches y bombones de chocolate rellenos, especialmente diseñados y decorados para esta ocasión son muy populares. Dentro de los regalos más preciados se encuentran las orquídeas, oriundas de la flora peruana.

En Puerto Rico se celebra el 14 de febrero y es conocido como: “Día del amor y la amistad”, “San Valentine”, “Día de los enamorados”, etc. Se acostumbra entre amigos hacer intercambio de regalos, enviarse postales y/o chocolates. Entre las parejas se acostumbra regalarse chocolates, rosas, peluches, postales, perfumes, entre otras cosas. En los lugares de trabajo y escuelas se hacen entre compañeros intercambios de regalo, se colocan buzones para enviarse unos a otros postales y cartitas y se visten de rojo, etc.

En República Dominicana Se conoce como: "Día de San Valentín", "Día del amor y la amistad" y también "Día de los enamorados", se festeja el 14 de febrero. Se acostumbra a reunirse con amigos, enviar postales, peluches, flores, chocolates, cenas románticas, etc. En algunas instituciones invitan a vestirse de rojo y hacen actividades como angelitos, karaokes, serenatas, intercambios, entre otros.

En Venezuela se celebra el 14 de febrero, día en que los novios, esposos, y amigos, celebran el día del amor y la amistad regalando flores, tarjetas y chocolates, entre los más comunes y reuniéndose a compartir con las personas más allegadas.

Independientemente del origen de esta celebración y el país donde se celebre podemos concluir que es una excelente oportunidad para demostrar a nuestros seres queridos y amigos el amor, cariño, admiración que tengamos hacia esa personal. ¡Feliz Día de San Valentín!