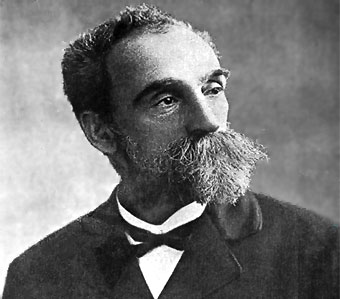

(Eugenio María de Hostos y Bonilla; Mayagüez, Puerto Rico, 1839 - Santo Domingo, 1903) Político, pedagogo y escritor puertorriqueño. Hombre austero y de ideas liberales, cuyo pensamiento recibió influencias del krausismo y del positivismo, Eugenio María de Hostos consagró su vida a un doble ideal: la independencia de su patria y la educación de los pueblos.

Eugenio María de Hostos

Hostos soñó con una confederación antillana libre como base de una América libre y unida, y a ello se dedicó con ahínco desde sus tiempos de estudiante en España; vio en la mejora de la educación popular el fundamento de un futuro de libertad y justicia, y, a lo largo de una vida itinerante que lo llevó a recorrer toda el continente, prodigó por doquier su labor de renovación pedagógica.

Biografía

Tras haber cursado estudios primarios en la capital de su país natal, Eugenio María de Hostos viajó en 1852 a España para completar su formación académica. Estudió en Bilbao y en Madrid, donde se licenció en leyes y tomó contacto con los diversos grupos krausistas que en la segunda mitad del siglo XIX animaban la vida cultural madrileña.

El krausismo determinó, a partir de entonces, los derroteros filosóficos, pedagógicos y políticos por los que habría de discurrir su actividad intelectual; y así, partidario de la independencia de las colonias antillanas, creyó posible una gran federación ultramarina que instaurase la república en aquellos lares. Convertido en adalid del independentismo antillano, Eugenio María de Hostos pronunció en el Ateneo de Madrid varias sonadas conferencias que quedarían plasmadas por Galdós en la novela histórica Prim (1906), perteneciente a la cuarta serie de sus Episodios nacionales. Confió en que la Primera República española (1873-1874) daría la libertad a su país, y abandonó España cuando vio frustradas sus esperanzas.

Empezó entonces para el ilustre puertorriqueño una vida de peregrinación, de propaganda, de lucha por sus ideales. Vuelto a Hispanoamérica, formó parte de la Junta Revolucionaria Cubana creada en Nueva York y dirigió su órgano periodístico,La Revolución. Posteriormente, Eugenio María de Hostos recorrió América del Sur propagando sus ideas liberales, dirigió en Venezuela el Colegio Nacional de Asunción y fundó en Santo Domingo la llamada Escuela Normal, para volcarse de lleno en una incesante actividad pedagógica (1879-1888) que luego extendió por Chile entre los años 1889 y 1899.

Fruto, en parte, de esta abnegada labor, fueron los dos tratados de sociología que publicó en 1883 y 1901. Hostos proponía una educación liberal que llevara a un progreso moral e hiciera posible el desarrollo de las instituciones democráticas en Hispanoamérica. De regreso a su patria, fue nombrado jefe de la comisión encargada de reclamar en Estados Unidos la independencia de Puerto Rico dentro de una confederación de las tres grandes islas antillanas. Pero la dominación española había sido sustituida por la norteamericana, y, rota la ilusión de ver a su país libre, emigró de nuevo a Santo Domingo, donde consagró el resto de sus días a su obra pedagógica y cultural.

Eugenio de Hostos

La preocupación de Eugenio María de Hostos por la ética quedó plasmada en el ensayo Moral social (1888), y su temprana vocación legalista, en Lecciones de Derecho Constitucional (1887). También es autor de tres ensayos: Biografía de Plácido (1872), Cartas públicas acerca de Cuba (1895) y Meditando (1909), obra póstuma que recoge su célebre ensayo sobre Hamlet. En el terreno de la creación literaria, Hostos dio a la imprenta en 1863 la novela simbólica titulada La peregrinación de Bayoán, donde dejó plasmados sus postulados independentistas. En 1939 se publicó su obra completa (20 volúmenes).

Obras de Eugenio María de Hostos

La producción de Hostos, extensísima y variada, comprende muchos más títulos que los anteriormente destacados, y, pese a tal diversidad, se halla presidida en su mayor parte por aquellos mismos ideales de libertad en el terreno político y de humanismo en el educativo que siempre guiaron su trayectoria vital. Ello puede afirmarse incluso de las obras que, dentro de su amplísima bibliografía, podemos calificar de literarias.

Si alguna vez se ha considerado su obra literaria como de interés secundario, ello no se debe a falta de aptitudes ni de calidad: su primer trabajo en prosa, la singular novela titulada La peregrinación de Bayoán, escrita en 1863 en España, tiene un interesante contenido simbólico y poemático que anunciaba a un escritor de gran porvenir literario, dentro de la corriente romántica. El relato representa la unión de las Antillas, personificadas en distintos personajes que llevan nombres indígenas: Bayoán es Puerto Rico; Marién es Cuba; Guarionex es Santo Domingo. La hondura del pensamiento y la exposición de ideas revelan ya en este texto primerizo el acendrado amor de Hostos a América y su preocupación por el porvenir de las Antillas.

Este primer grupo de obras literarias incluye otras dos novelas inéditas: La novela de la vida y La tela de araña. Eugenio de Hostos escribió asimismo algunas composiciones poéticas y un poema neoclásico titulado El nacimiento del Nuevo Mundo. Después redactó algunos cuentos y comedias para sus hijos (Cuentos a mi hijo, 1878), pero no pasó de ahí: sus ilusiones literarias de juventud serían pronto consideradas por el propio autor como ocios impropios del hombre llamado a más altos menesteres patrióticos y humanos.

El grueso de la obra de Hostos lo conforman ensayos de diversa temática: ética, sociología, derecho o literatura. En este ámbito su libro de mayor alcance se titulaMoral social (1888), fruto de las clases que dictó durante su permanencia en Santo Domingo, de 1879 a 1888. Hostos siguió las tendencias filosóficas positivistas del momento en que se formó su pensamiento, pero en ocasiones recuerda la corriente krausista, introducida en España por Julián Sanz del Río. En Moral social, Hostos expone, de todos modos, una concepción propia y original de la ética en las relaciones del hombre con la sociedad.

Otras ensayos de tipo didáctico de Hostos, como el Tratado de Sociología (1901),tuvieron el mismo origen, pues provienen de su labor docente en Santo Domingo; son asimismo dignos de mención títulos como En la exposición y La cuna de América. Por su sólida estructura científica sobresalen sus Lecciones de Derecho Constitucional (1887), obra premiada en la Exposición Nacional de Guatemala en 1897; su Geografía Evolutiva (1895) y el ya citado Tratado de Sociología (1901).

Todo ello da una idea de la importancia del polígrafo puertorriqueño, pero su actividad abarca todavía más aspectos: recogió las impresiones de su largo viaje por Sudamérica en Mi viaje al Sur; es autor de una biografía del cubano Francisco Vicente Aguilera, que publicó en Caracas; de una Biografía de Plácido, publicada en Chile en 1872; de las Cartas públicas acerca de Cuba (1895), de la letra y la música de un Himno a Borinquen y de otros muchos trabajos.

Entre sus estudios de crítica literaria, por último, sobresalen Romeo y Julieta(Barcelona, 1867) y Hamlet (Santiago de Chile, 1872), uno de sus ensayos de mayor interés. La Confederación de Estados Americanos, reunida en Lima en 1938, proclamó póstumamente "Ciudadano de América" a Hostos, apreciado todavía hoy como ilustre polígrafo y como el más brillante de los educadores de Hispanoamérica.